ここ数年、化学物質の管理について新しい法改正があり、旧来の対応に加えて新しい対応が法令上必要になりました。

以前は、特別化学物質障害予防規則(特化則)や有機溶剤中毒防止規則などで指定されている物質のみに対して、それぞれ決められた作業環境測定(保護具の準備もふくむ)、健康診断、事後措置を行っていれば、法令上の義務は満たされました。

しかし現在はこの上に加えて「通知対象物質」に対する新たな対応が必要になっています。

具体的には、「通知対象物質」を含む化学物質を使用している事業場では、その物質に関してリスクアセスメントを行い、その結果に応じ、事業場において必要と判断する対策を採ることが義務として求められるようになりました。

この変化で影響を受けるのは、必ずしも製造業や技術系の職場に限りません。化学薬品を業務として扱う職場(たとえばシール剥がしや洗剤なども入ります)であれば、業種や規模の大小にかかわらず適用されますので、必ずしも他人事ではないのです。

もとより、化学物質の使用に対して法規制がかかっていたのは、使用によって健康被害を生じないためでした。一連の改正にて、さらにその方向性が進化したと言え、リスクアセスメントとその後の改善措置を行うことで、より安全で衛生的な職場を達成することができるでしょう。

事業場の担当者の方にとっては小さくない負担ではありますが、労災や健康被害などの事象がもしあった場合の逸失利益(労働力損失、刑事・民事・行政・社会的責任や賠償、操業停止中の生産ロスなど)を考慮すると、ある程度のコストがかかってもリスクアセスメントを行うことには多大な利益があると考えます。コンプライアンスの観点からも、是非始めていきましょう。

以下に化学物質の管理につき要点をまとめますので、お役立ていただければ幸いです。

実際の方法・流れは?

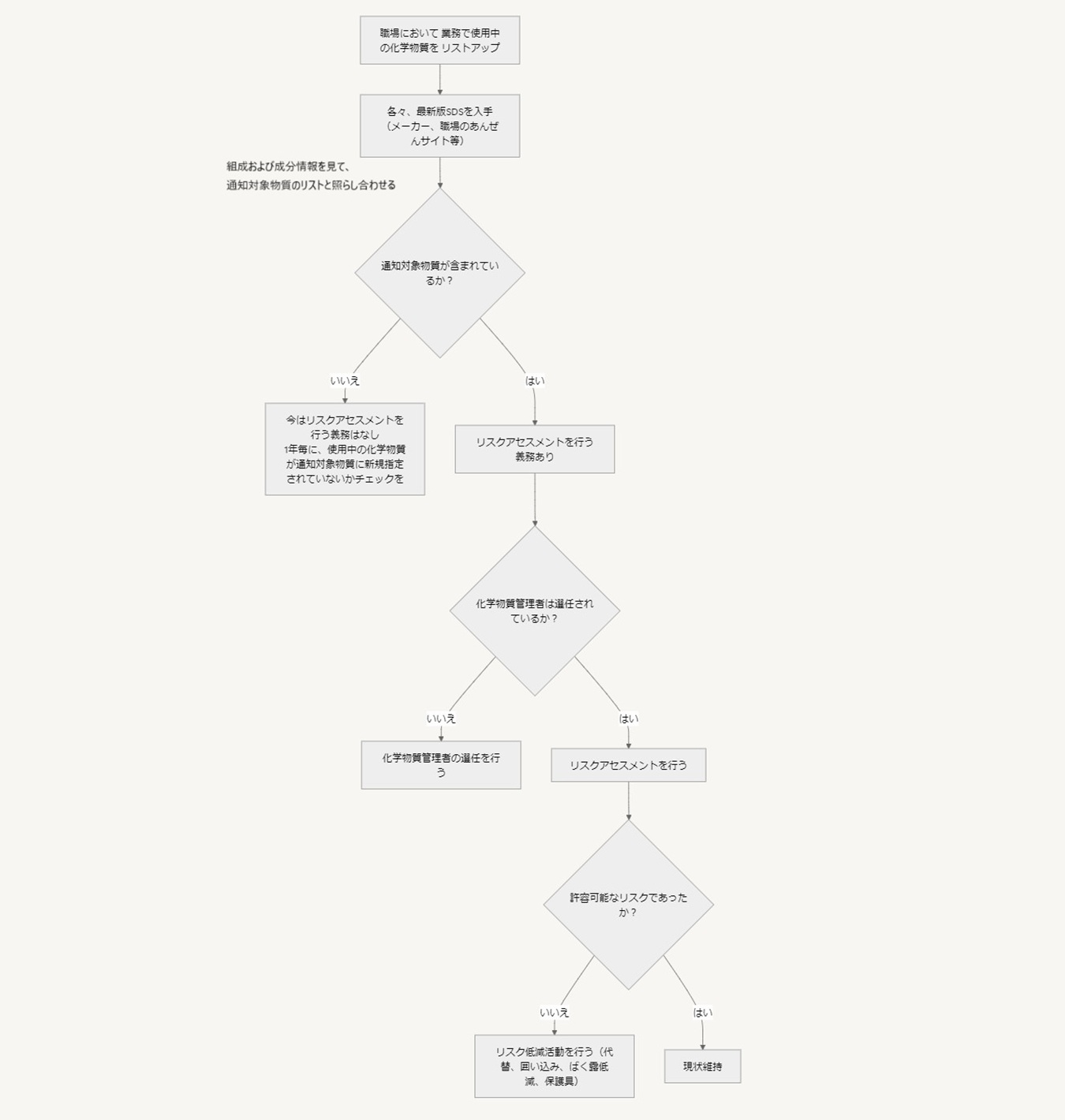

最も単純に図解すると、次のようになります。

全体像、また実際に行う必要のあることは、以下のウェブサイトによくまとまっています。必要に応じてご参照ください。

ケミサポ

https://cheminfo.johas.go.jp/(最終参照:2025年2月3日)

化学物質の管理について、網羅的かつわかりやすく掲載されています。初期に必要な情報はこのサイトのみで十分と言っても過言ではないでしょう。

初めて化学物質の管理に臨まれる方は、上記サイトトップページにある「事業者が実施すること」をクリックし、その流れに沿って順番に確認していきましょう。必要なことを理解しながら、実際に必要な作業を進めていくことができます。

また、ケミサポ公開元(労働安全衛生総合研究所)のYouTubeチャンネルでも、動画による説明を見ることができます。以下プレイリスト(最終参照:2025年2月3日)にて公開されています。

厚労省資料 『労働安全衛生法の新たな化学物質規制』

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987253.pdf(最終参照:2025年2月3日)

改正後の労働安全衛生法において、化学物質に関する義務・努力義務がわかりやすく掲載されています。公的文書ですのでやや表現が硬いところもありますが、義務・努力義務の一覧として非常に有用です。ケミサポの「事業者が実施すること」を読み終わった後、必要に応じ参照いただけると良いのではないでしょうか。

リスクアセスメントの手法について

化学物質のリスクアセスメントにおいて、考慮するべきリスクはおもに2つあり、

- 危険性(爆発・燃焼などの危険)

- 健康有害性(吸入・皮膚からの吸収)

となっています。

これらをどのようにして見積もるかですが、実際に作業現場の空気中の濃度を測定して、濃度基準値などと比較することで実測値からリスクを推定する方法や、実際の測定はせず、リスクを推定するツールを用いる方法などいくつかの方法があります。

これらのどの方法をとるかは事業場の判断に任せられていますが、実際のところ後者の方法を用いることが多くなっています。なかでも、厚労省が無料で提供しているツール「CREATE-SIMPLE」を使用して、1と2について同時にリスクを推定するケースが多くなっています。

このCREATE-SIMPLEは、Microsoft Excelの入ったWindowsパソコンが1台あれば使用可能で、SDSに記述されている情報や、事業場における物質の使用状況を入力することで、吸入/経皮吸収のリスク、また安全性や環境への悪影響についておおよそのリスク判定が可能です。しかも一度リスクの判定を行った後、保護具など使用条件を変更して再度新たに判定をし、その結果を最初の物と同じ画面上で比較することができ、リスクアセスメントの後の改善活動まで一部検討できる優れたツールとなっています。

CREATE-SIMPLEの入手、マニュアルダウンロードなどは以下のサイトで行えます。

職場のあんぜんサイト

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/(最終参照:2025年2月3日)

上記「CREATE-SIMPLE」の最新版が入手可能です。

トップページ→化学物質(ページ上段右端)→化学物質のリスクアセスメント実施支援→リスクアセスメント支援 からダウンロードください。なお、同じところにマニュアルも置いてありますので、セットでダウンロードしましょう。

マニュアルには一通りの使い方が書いてありますが、難しければYouTubeに解説動画がたくさんあります。YouTubeで「CREATE-SIMPLE 使い方」などで検索してみると、より容易に使用方法などをつかむことができるかと思います。

おわりに

本稿では、化学物質のリスクアセスメントに関し、初歩的考え方やお役立ちウェブサイト、リスクアセスメント用のツール等をご紹介しました。

実際の運用に当たっては、できるかぎり相談先があることが望ましいと思われます。もし産業医や保健師、労働安全・衛生コンサルタントなどの専門家がいる場合には、そのような職種に相談の上進めていきましょう。

小規模事業場などで上記の関与がない場合には、以下に相談することができます。

- 鹿児島県産業保健総合支援センター(https://kagoshimas.johas.go.jp/)

- 地域産業保健センター(https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/cat638)