「騒音計で10分間以上測定したときの等価騒音レベル(測定時間内の騒音のエネルギーを時間平均したもの)が85dB以上の作業場」が騒音作業場と定義されています。このような作業場を持つ事業所は多いのではないでしょうか。

このような作業場で対策を行わずに働き続けることで、労働者の耳の機能が損なわれ難聴になることがあります。そのため、事業者は職場における騒音対策に取り組む必要があります。

職場における騒音対策とは

労働安全衛生規則第588条に表示されている作業場については、6月以内ごとに1回、等価騒音レベルを測定することが義務付けられています。代表的な騒音作業場は、8種類の作業場(別表第1)と、52種類の作業場(別表第2)に掲げる作業場になります。

騒音レベルは、作業環境測定基準で定める作業場の測定方法(作業環境測定のうちA測定、B測定)で測定し、測定結果に応じて第1、第2、第3管理区分に評価します。

| B測定値 | ||||

| 85dB未満 | 85dB以上 90dB未満 | 90dB以上 | ||

| A測定 平均値 | 85dB未満 | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |

| 85dB以上、90dB未満 | 第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 | |

| 90dB以上 | 第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分 | |

評価結果に応じて作業環境改善のため必要な措置を講じます。

第1管理区分

- 作業環境の継続的維持

第2管理区分

- 標識による明示等

- 作業環境を改善し、第1管理区分になるよう努力する

- 必要に応じ、聴覚保護具の着用

第3管理区分

- 標識による明示等

- 作業環境を改善し、第1、または第2管理区分になるよう努力する

- 聴覚保護具の着用、その旨の掲示

なお、代表的な騒音作業場以外の作業場でも騒音レベルが高いと思われる業務を行う場合には、上記の対策を行うことが望ましいです。

ガイドラインの改訂

平成4年に「騒音障害防止のためのガイドライン」が定められましたが、対策が浸透しているとは言い難いのが現状であり、令和5年にガイドラインが改訂されました。

主なガイドライン改訂のポイント

- 騒音障害防止対策の管理者の選任

組織的にガイドラインに基づく対策を実施しましょう - 騒音レベルの新しい測定方法(個人ばく露測定と推計)の追加

- 聴覚保護具の選定基準の明示

JIS T8161-1に基づき測定された遮音値を目安に、適切な聴覚保護具を選定しましょう - 騒音健康診断の検査項目の見直し

定期健康診断(騒音):4000Hzの音圧を、40dBから25dBおよび30dBに変更

雇い入れ時または配置替え時、定期健康診断(騒音)の二次検査:6000Hzを追加

個人騒音ばく露計(NB-14)を

導入しました

ヘルスサポートセンター鹿児島での新たな取り組みとして個人騒音ばく露計(NB-14)を導入しました。

屋外等の開放空間や騒音発生源・作業者の移動により作業者の騒音ばく露レベルを正しく把握できない作業場において、個人騒音ばく露測定により個人の等価騒音レベルの把握が可能です。

出典:騒音障害防止のためのガイドライン パンフレット、リオン株式会社ホームページ

騒音性難聴についてよくある質問

- どのような作業環境で働くと、騒音性難聴になるの?

-

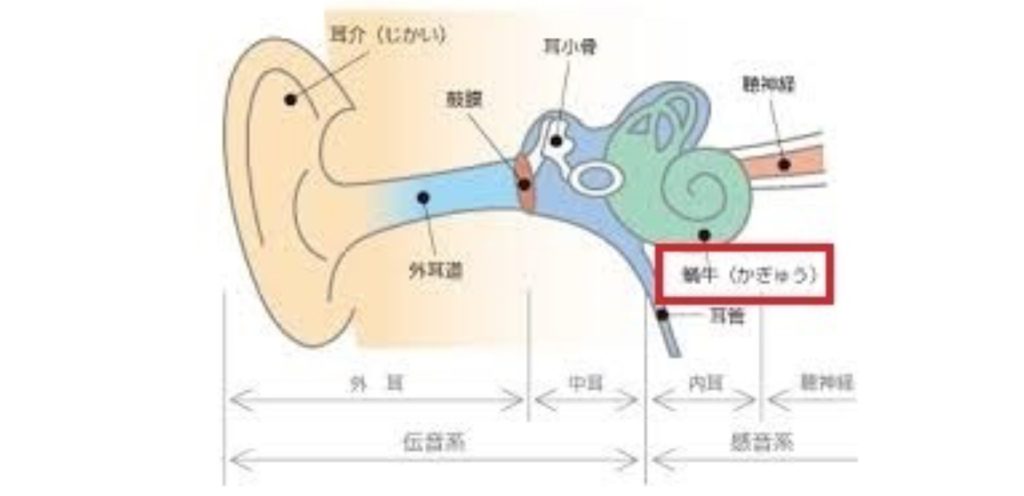

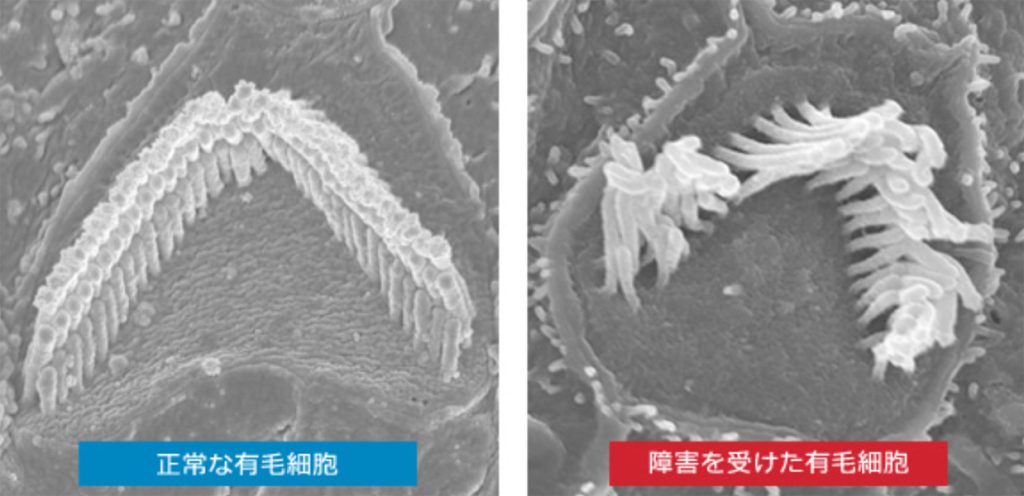

A等価騒音レベルが85dB以上の騒音作業場で長期間働き、騒音に暴露され続けることで、内耳の有毛細胞が不可逆的に障害されて騒音性難聴を発症します。騒音性難聴は通常4000Hzの高音域から障害され始め、進行すると通常会話音域(500-2000Hz)も障害されてしまいます。普段使用しない4000Hzの高音域から障害されるために騒音性難聴の発症に気付かずに病状が進行することが多いです。

- 治療や予防方法はどのようなものがあるの?

-

現在騒音性難聴に対する効果的な治療方法は確立されていません。そのため、予防や健康診断による早期発見が重要です。騒音対策としては、①騒音発生源対策②伝播経路対策を行う事で騒音に対する根本的な解決にはなりますが、まずは③受音者対策としての聴覚保護具(耳栓・イヤーマフ)の着用の徹底をしましょう。

出典:騒音障害防止のためのガイドライン パンフレット

- 騒音性難聴を放置したら、将来どのような問題が起こる可能性があるの?

-

耳の聞こえが悪いことで、人とのコミュニケーションの機会が減り認知症の発症リスクが増加する可能性、車の接近に気付くのが遅れ転倒のリスクが増加する可能性があります。

別表第1

騒音の測定が義務付けられている

8種類の屋内作業場

- 鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場

- ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行う屋内作業場

- 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍜造又は成型の業務を行う屋内作業場

- タンブラーによる金属製品の研磨又は砂落としの業務を行う屋内作業場

- 動力によりチェーン等を用いてドラム缶を洗浄する業務を行う屋内作業場

- ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場

- チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場

- 多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場

別表第2

騒音レベルが高い(おおむね85dB以上)

とされる52種類の作業場

- インパクトレンチ、ナットランナー、電動ドライバー等を用い、ボルト、ナット等の締め付け、取り外しの業務を行う作業場

- ショットブラストにより金属の研磨の業務を行う作業場

- 携帯用研削盤、ベルトグラインダー、チッピングハンマー等を用いて金属の表面の研削又は研磨の業務を行う作業場

- 動力プレス(油圧プレス及びプレスブレーキを除く。)により、鋼板の曲げ、絞り、せん断等の業務を行う作業場

- シャーにより、鋼板を連続的に切断する業務を行う作業場

- 動力により鋼線を切断し、くぎ、ボルト等の連続的な製造の業務を行う作業場

- 金属を溶融し、鋳鉄製品、合金製品等の成型の業務を行う作業場

- 高圧酸素ガスにより、鋼材の溶断の業務を行う作業場

- 鋼材、金属製品等のロール搬送等の業務を行う作業場

- 乾燥したガラス原料を振動フィーダーで搬送する業務を行う作業場

- 鋼管をスキッド上で検査する業務を行う作業場

- 動力巻取機により、鋼板又は線材を巻き取る業務を行う作業場

- ハンマーを用いて金属の打撃又は成型の業務を行う作業場

- 圧縮空気を用いて溶融金属を吹き付ける業務を行う作業場

- ガスバーナーにより金属表面のキズを取る業務を行う作業場

- 丸のこ盤を用いて金属を切断する業務を行う作業場

- 内燃機関の製造工場又は修理工場で、内燃機関の試運転の業務を行う作業場

- 動力により駆動する回転砥石を用いて、のこ歯を目立てする業務を行う作業場

- 衝撃式造形機を用いて砂型を造形する業務を行う作業場

- バイブレーター又はランマーにより締め固めの業務を行う作業場

- 振動式型ばらし機を用いて砂型より鋳物を取り出す業務を行う作業場

- 動力によりガスケットをはく離する業務を行う作業場

- 瓶、ブリキ缶等の製造、充てん、冷却、ラベル表示、洗浄等の業務を行う作業場

- 射出成型機を用いてプラスチックの押し出し又は切断の業務を行う作業場

- プラスチック原料等を動力により混合する業務を行う作業場

- みそ製造工程において動力機械により大豆の選別の業務を行う作業場

- ロール機を用いてゴムを練る業務を行う作業場

- ゴムホースを製造する工程において、ホース内の内糸を編上機により編み上げる業務を行う作業場

- 織機を用いてガラス繊維等原糸を織布する業務を行う作業場

- ダブルツイスター等高速回転の機械を用いて、ねん糸又は加工糸の製造の業務を行う作業場

- カップ成型機により、紙カップを成型する業務を行う作業場

- モノタイプ、キャスター等を用いて、活字の鋳造の業務を行う作業場

- コルゲータマシンによりダンボール製造の業務を行う作業場

- 動力により、原紙、ダンボール紙等の連続的な折り曲げ又は切断の業務を行う作業場

- 高速輪転機により印刷の業務を行う作業場

- 高圧水により鋼管の検査の業務を行う作業場

- 高圧リムーバを用いてICパッケージのバリ取りの業務を行う作業場

- 圧縮空気を吹き付けることにより、物の選別、取り出し、はく離、乾燥等の業務を行う作業場

- 乾燥設備を使用する業務を行う作業場

- 電気炉、ボイラー又はエアコンプレッサーの運転業務を行う作業場

- ディーゼルエンジンにより発電の業務を行う作業場

- 多数の機械を集中して使用することにより製造、加工又は搬送の業務を行う作業場

- 岩石又は鉱物を動力により破砕し、又は粉砕する業務を行う作業場

- 振動式スクリーンを用いて、土石をふるい分ける業務を行う作業場

- 裁断機により石材を裁断する業務を行う作業場

- 車両系建設機械を用いて掘削又は積込みの業務を行う坑内の作業場

- バイブレーター、さく岩機、ブレーカ等手持動力工具を取り扱う業務を行う作業場

- コンクリートカッタを用いて道路舗装のアスファルト等を切断する業務を行う作業場

- チェーンソー又は刈払機を用いて立木の伐採、草木の刈払い等の業務を行う作業場

- 丸のこ盤、帯のこ盤等木材加工用機械を用いて木材を切断する業務を行う作業場

- 水圧バーカー又はヘッドバーカーにより、木材を削皮する業務を行う作業場

- 空港の駐機場所において、航空機への指示誘導、給油、荷物の積込み等の業務を行う作業場